| Выставки |

| Религия |

| Окмотпресс |

| Короткие сообщения |

| Библиотека |

| Архив |

| Ссылки |

| Гостем будешь? |

| Автор | Название |

|

...Процесс превращения парусника в современный теплоход, оснащенный приборами электроники, автоматики и прочими чудесами техники, благодаря всеобщему прогрессу производственных предприятий и науки в эпоху Советской власти, завершился на Иссык-Куле успешно и в непродолжительное время. Но путь этого превращения имеет несколько этапов. Неуклюжие деревянные посудины лесопромышленника Сулейманова и Решетниковых, так называемые «баркасы», приводившиеся в движение прямыми, примитивными парусами, и только при попутном ветре совершавшие рейсы «Липенка-Рыбачье», «Джергалчак-Рыбачье», за полтора-два месяца были вытеснены морскими парусниками, появившимися на Иссык-Куле после приезда сюда двух азовцев: Александра Спиридоновича Щетины и Семена Андреевича Коростелева – корабельного мастера. Построенные им суда: «Коммунар», «Юный коммунар», «Красный Восток», «Азов» и «Иссык-Куль» имели такую систему парусов, что могли ходить и при боковом, и при встречном ветре. Были довольно быстроходны, и при попутном ветре могли обгонять первые самодвижущиеся теплоходы. Имели форму галиотов (по искаженному черноморцами и азовцами названию «гульеты». Впоследствии многие путешественники, включая географа и ихтиолога профессора Берга, дали представление об Иссык-Кульской котловине, как о зоне большого будущего. И вот, Центральное правительство СССР поручило Среднеазиатскому госпароходству построить на Иссык-Куле два теплохода.

В 1925 году прибыл начальник строительства Николай Владимирович Федотьев. Со мной и другим черноморцем – Тимофеем Ивановичем Черногором были заключены договоры. В Джергалчаке сооружали верфь, и на эллинге были заложены два судна. Старшим мастером был Семен Андреевич Коростелев.

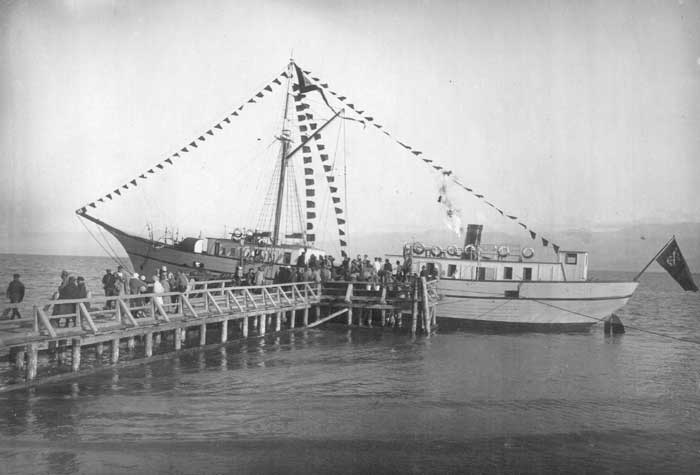

Вот перед моими глазами фотография, где группа строителей снята с макетом трехмачтовой шхуны «Иссык-Куль». Шхуна построена в начале нашего века, была по тем временам крупным судном (водоизмещение ее – 130 тонн). Но не ею и не ей подобными началась история Иссык-Кульского пароходства. В 1925 году на верфи в Джергалчаке (южный берег озера), были заложены два теплохода – «Прогресс Киргизстана» и «Пионер». Строили их из дерева, тянь-шаньской ели, и в 1926 году Спустили на воду. История сохранила для потомков снимки тех лет. Оба теплохода стоят у Пржевальской пристани. При встрече и проводах каждого из них проходили бурные митинги. И хотя грузоподъемность теплоходов была небольшая – всего 250 тонн и для пассажиров они имели всего по сорок мест в каютах первого и второго классов, - все же появление их на озере имело большое значение. Суда эти были, в своем роде, культуртрегерами (провозвестниками новой культурной жизни) всей Иссык-кульской котловины, всего Каракольского кантона.

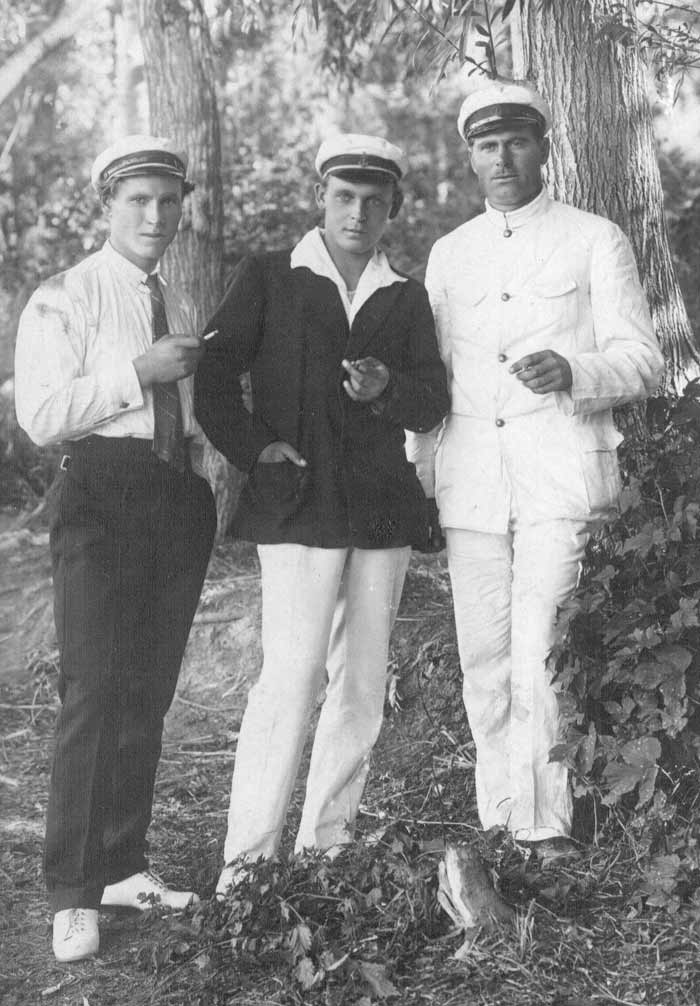

Во время первого рейса на «Пионере» мы сфотографировались. Здесь, слева- я, рядом – инженер – гидрограф Зацепин, капитан «Пионера» Черногор и начальник

А вот группа первых мореплавателей и строителей теплоходов на Иссык-Куле. В самом центре, усатый, в фуфайке с белым чехлом – Коростелев, а справа от него, помоложе, - первый начальник пароходства Николай Владимирович Федотьев.

В первые годы Советской власти в Киргизии строительство морского

флота требовало больших затрат, и, тем не менее, правительство пошло

на эти затраты, придавая большое значение созданию пароходства на

Иссык-Куле. Каждый руководитель, каждый рядовой труженик понимал

это – ведь то была эпоха гужевого транспорта. Не случайно так многолюдно

было при спуске теплохода, почетными гостями были члены исполкома

Пржевальского кантона, который объединял в ту пору все населенные

пункты Прииссыккулья. Первые теплоходы были оснащены двигателями типа «балиндер» в 110 эффективных сил (запускались они сжатым воздухом из специальных баллонов). На каждом теплоходе была команда, состоящая из шестнадцати человек. Эти двигатели строились на Ижорском заводе в Колпино, возле Ленинграда. Их c большими трудностями доставляли на Иссык-Куль.

«Прогресс Киргизстана», как и «Пионер», в хорошую погоду проходил расстояние от Рыбачьего до Пржевальска за 12-13 часов. Если учесть, что на всю котловину в ту пору была лишь одна автомашина, то можно понять, как первые суда облегчили перевозку грузов вдоль берега озера. Мы возили зерно, кожевенное сырье, яблоки, а также буксировали плоты леса и возили пассажиров.

В 1927 году, по годовому отчету, доложенному главным бухгалтером Чухловым В. И. и начальником эксплуатации Юдиным, два теплохода перевезли 72 тысячи тонн грузов, включая перебуксированный лес, и 9 860 пассажиров. Погрузка-выгрузка производилась грузчиками вручную.Такое количество пассажиров, как 9 860 человек, было вполне закономерным явлением потому, что, как было сказано выше, на весь кантон имелась всего одна автомашина, да и то легковая. Значит, все пассажирское движение переместилось на воду.

В данный момент регулярных пассажирских рейсов не совершают потому, что автотранспорт находится вне конкуренции и пароходство принимает пассажиров только для катания и прогулок на недалекое расстояние. Что касается грузооборота, то он в силу бурного развития республики в целом и огромного строительства в Пржевальске и Прииссыккулье, увеличился на 500-600 процентов в сравнении с 1927 годом, что, в свою очередь, вызвало увеличение тоннажа всего пароходства на Иссык-Куле. В начале 30-х годов по проекту инженера-кораблестроителя Кебина был построен теплоход «Советская Киргизия», и доныне работающий на Иссык-Куле. Теплоход «Советская Киргизия», конечно, был мощнее первых судов. Создание Иссык-Кульского пароходства повлияло на быстрый рост Рыбачьего. Если в 1926 году, когда мы пришли в Рыбачье из Пржевальска первым рейсом, поселок состоял из нескольких домиков, то вскоре здесь, в своего рода перевалочном населенном пункте, появилось несколько причалов, элеватор, лесопильный завод, отделение госбанка. Сейчас, как вы знаете, Рыбачье – довольно крупный и шумный город. Разрослись и другие села и поселки Прииссыккулья. Иссык-кульское пароходство в наши дни ничем уже не напоминает те годы, в которые нам приходилось начинать. Погрузку и разгрузку производят портальными кранами, между Пржевальском, Бокомбаевским, Рыбачьим, Тюпом и Курментами курсируют быстроходные суда. Среди них – теплоход «40 лет Киргизстана», буксиры: «Норд», «Зюйд», танкер «Генерал Панфилов» и много других судов. А впереди еще большие перемены.

Д. В. Колесников. (Личный архив). |

|